Am Ende der Start-und Landebahn installierte Anlage, die im Falle eines Defektes der Bremsen oder des Bremsschirmes eines Flugzeuges per Knopfdruck oder automatisch über Lichtschranken aufgerichtet wurde. (Dauer ca. 2 Sekunden)

Beim Einrollen in das Netz legten sich die Gurte um Fahrwerk und Rumpf und gewährleisteten eine gleichmäßige Belastung. Nach dem Spannen des Netzes löste es sich von den Masten und Rahmen. Über das mit dem oberen und unteren Netzteil verbundene Bremsseil wurden die Bremstrommeln beschleunigt. Mit Hilfe der Bremsdruckregelung wuchs die Bremskraft nun kontinuierlich an und erreicht etwa nach einer Sekunde ihren Maximalwert.

Die maximale Bremsstrecke betrug 300m. Die maximale Geschwindigkeit zum Einrollen in die Fanganlage war gewichtsabhängig und betrug für Flugzeuge zwischen 6 und 20 Tonnen bis zu 360 km/h. Meist blieb es nur bei geringen Schäden am Seitenleitwerk und den Tragflügelvorderkanten, die relativ schnell behoben wurden. Die Piloten blieben unverletzt.

(Dank an Dr. Peter Horn für die Hinweise und Ergänzungen)

zum System OSP gehörende feststehende oder mobile Funksender, die als Kennung eine Folge von Morsezeichen abstrahlen.

Austrahlung eines horizontalen ungerichteten elektromagnetischen Feldes im Dauerbetrieb auf einer Frequenz von 150 – 1750 kHz.

Es wurde zwischen

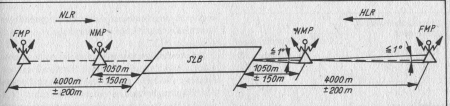

- Fernfunkfeuern FMP (Fernmarkierungspunkt) ca.4 km vor dem Aufsetzpunkt, Reichweite ca.200 – 350 km, vorrangig zur Navigation und

- Nahfunkfeuern NMP (Nahmarkierungspunkt) ca.1 km vor dem Aufsetzpunkt, Reichweite ca.20 – 50 km, vorrangig zum Landeanflug bei schlechtem Wetter

unterschieden.

Bei den Morsekennungen handelte es sich um die Abkürzung des Funkrufzeichens des Flugplatzes; z.B: für den Flugplatz Drewitz „Reinhard“, das dazugehörige Fernfunkfeuer strahlte die Morsekennung „RD“ ab, das Nahfunkfeuer die Kennung „R“. In der Nebenlanderichtung drehte sich dann alles rum: das Fernfunkfeuer sendete „DR“ und das Nahfunkfeuer „D“.

Im Flugzeug wird mit dem automatischen Funkkompass der Kurswinkel zum Funkfeuer angezeigt.

Bei Ausfall der Sprechfunkverbindung war es dem Flugleiter möglich, über das Fernfunkfeuer und den ARK-10 Sprachinformationen an den Piloten zu Übermitteln -> Kanal 21

entspricht heutigem NDB mit ADF,

an jedem Flugplatz gab es ein sogenanntes Fernfunkfeuer (Fernmarkierungspunkt) ca.4 km vor dem Aufsetzpunkt und ein Nahfunkfeuer (Nahmarkierungspunkt) ca.1 km vor dem Aufsetzpunkt. Der Zeiger des Anzeigegerätes des ARK-10 zeigte immer in die Richtung des eingestellten Funkfeuers und konnte so zur Funknavigation benutzt werden. Vor allem beim Landeanflug unter IMC (Instrumentenflugbedingungen) wurde dieses Gerät gebraucht.

Frequenzbereich 120 – 1340 kHz

Reichweite bis 350 km

Rahmenantenne unter dem Bug, offene Antenne

die drehbare Kompssscheibe zeigt unter dem oberen Index den geflogenen Kurs an, den dicken Zeiger kann man mit Hilfe des Drehknopfes links unten auf einen bestimmten Kurs einstellen, der weiße Zeiger zeigt mit seiner Spitze ständig auf das am Fernbedienteil eingestellte Funkfeuer.

Am Entfernungszähler konnte man die Entfernung zu einem Funkfeuer ablesen. Dazu musste die Entfernung zum eingestellten Funkfeuer bekannt sein und per Hand eingestellt werden. Anschließend konnte ständig die aktuelle Entfernung abgelesen werden. Die Genauigkeit war am größten, wenn das Funkfeuer direkt ab- oder angeflogen wurde.

diente der genauen Messung und Anzeige der Höhe über Grund in einem Höhenbereich bis 600 m, der Warnung des Piloten vor der Unterschreitung einer vorher eingestellten Warnhöhe und in Zusammenarbeit mit dem Autopiloten AP-155 der Rückführung des Flugzeuges aus gefährlichen Flughöhen (ebenfalls bei Unterschreitung der eingestellten Warnhöhe).

- Höhenmessung bis 600 m über Grund bei Schräglagen bis zu 30° (darüber wurde die Messung ungenau)

- Warnhöhen 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 m

- Meßgenauigkeit +/- 5m oder +/- 8% der gemessenen Höhe

- Warngenauigkeit 50m +/-10%, übrige Warnhöhen +10m/-5m

- Antennen: je ein Dipol unter den Tragflächen

- Erfassung und Kontrolle der Flugbewegungen im Flugleitungsbereich zur Verhinderung von gefährlichen Annäherungen und Kollisionen

- Identifizierung der Luftfahrzeuge, die sich im Flugleitbereich befinden

- Auflösung von Flugzeuggruppen vor der Landung

- Heranleiten der Flugzeuge an die Landebahn durch kontinuierliche Auswertung des Kurs-und Gleitweges und Bestimmung der Zielentfernung an Sichtgeräten

- Vorteil: ausschließlich bodenständige Anlagen – keine speziellen Anagen in den Luftfahrzeugen erforderlich

- Dispatcherfunkmessgerät (DRL)

- Präzisionslandefunkmessgerät (PRL)

- automatischer Funkpeiler (ARP)

- Funkstellen

- Dokumentationseinrichtungen für die objektive Kontrolle

- Stromversorgung

- Auffassung von Luftfahrzeugen und Organisation des Heranleitens an den Auffassungsbereich des Präzisionsfunkmessgerätes

- Identifizierung einzelner Flugzeuge durch Aufschaltung des Funkpeilers auf des Sichtgerät des DRL

- Auswertung von Schrägentfernung und Azimut

- Sichtgerätemaßstab 45km, 90km oder 150km

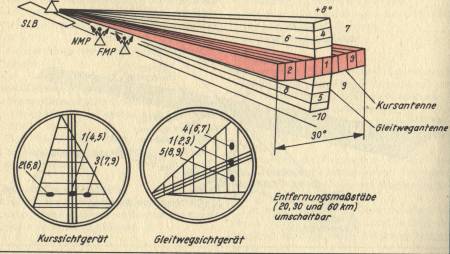

Präzisionslandefunkmessgerät (PRMG): besteht aus

- einem Sende-und Empfangsgerät,

- der Kurs-und Gleitwegantenne und

- zwei Sichtgeräten

Sektorbeobachtung auf dem Landepfad

Kursantenne schwenkt horizontal, Sektor plus/minus 15° des idealen Landekurses

Gleitwegantenne schwenkt vertikal, Sektor -1° bis +8° des idealen Gleitpfades

Darstellung Anzeige RP-21:

Das Bild links zeigt die Darstellung des Luftraumes im Bereich +/- 30° horizontal, +/- 12° vertikal und im Entfernungsbereich bis 20 km in der Draufsicht, die „Beinchen“ (über oder unter dem horizontalen Ziel-Strich) zeigen die Lage des Luftziels relativ zur Höhe des Abfängers

- 1 Entfernungsmarke (alle 5 km, hier 15 km)

- 2 Azimutmarke (alle 15°)

- 3 Erfassungsbereich

3 sichtbare Luftziele:

- A Entfernung 15 km, Azimut 15° links, unter dem Abfänger

- B Entfernung 12 km, Azimut 10° rechts, über dem Abfänger

- C Entfernung 8 km, Azimut 0°, gleiche Höhe

Aufgabe des Piloten ist es nun, aus den verschiedenen Ausgangspositionen so zu manövrieren, daß das Luftziel in den Erfassungsbereich (C) gelangt. Also im Falle Luftziel A links einkurven, Bug senken und weitere Annäherung, im Falle Luftziel B rechts einkurven, in den Steigflug übergehen und weitere Annäherung. Im Falle Luftziel C sind die Erfassungsbedingungen erfüllt, Entfernung < 12 km, Azimut ca. 0° und gleichmäßig „Beinchen“ oben und unten. Jetzt kann durch Drücken des Erfassungsknopfes am Steuerknüppel der Zielbetrieb eingeleitet werden. Dabei ist das FM-Visier in der Lage nur 1 Ziel im Zielbetrieb zu bearbeiten.

Das Bild links zeigt die Darstellung im Zielbetrieb: (Wechsel der Darstellung auf „Anblick des Zieles von hinten“)

- 1 Zielkreis

- 2 Entfernungsskala (hier 5 km)

- 3 Entfernungsmarke (aktuelle Entfernung zum Ziel)

- 4 maximale Schußentfernung

- 5 minimale Schußentfernung

Die Größe des Bereiches minimale-maximale Schußentfernung ist abhänging von Höhe, Temperatur, Annäherungsgeschwindigkeit und Typ der eingesetzten Rakete. Haben die Entfernungsmarken die maximale Schussentfernung erreicht, kann die Rakete bei Einhaltung der Abschussbedingungen (z.B. Abschusslastvielfaches) gestartet werden.

Ziel (A) – Abschußbedingungen noch nicht erreicht: Zielmarke außerhalb des Zielkreises und Schußmarken nicht im Bereich des wirksamen Schießens -> Übergang in den Steigflug, leicht nach rechts einkurven und weitere Annäherung.

technische Daten RP-21

Übersichtsbetrieb:

Seitenwinkel +/- 30 °

Neigungswinkel +/- 12 °

Zeit für einen Absuchzyklus 1,7 – 2,5 Sekunden

maximale Erfassungsentfernung 10 km

Zielbetrieb:

Seitenwinkel +/- 29 °

Neigungswinkel +/- 17°

Impulsfolgefrequenz

1800 Hz

Wellenlänge

~ 3 cm

Antennenstabilisierung

Schräglagen +/- 70 °

Sendeleistung

60 kW

Auflösevermögen

5°

Tote Zone

300 m vor dem Flugzeug

untere Einsatzhöhe

ca. 2.000 m über Grund